第九屆北京惠民文化消費季“2021金秋文物藝術品拍賣月”是“北京惠民文化消費季”重要活動之一,以宣傳北京拍賣、普及藝術品及拍賣知識、舉辦惠民文化消費拍賣為主。

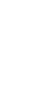

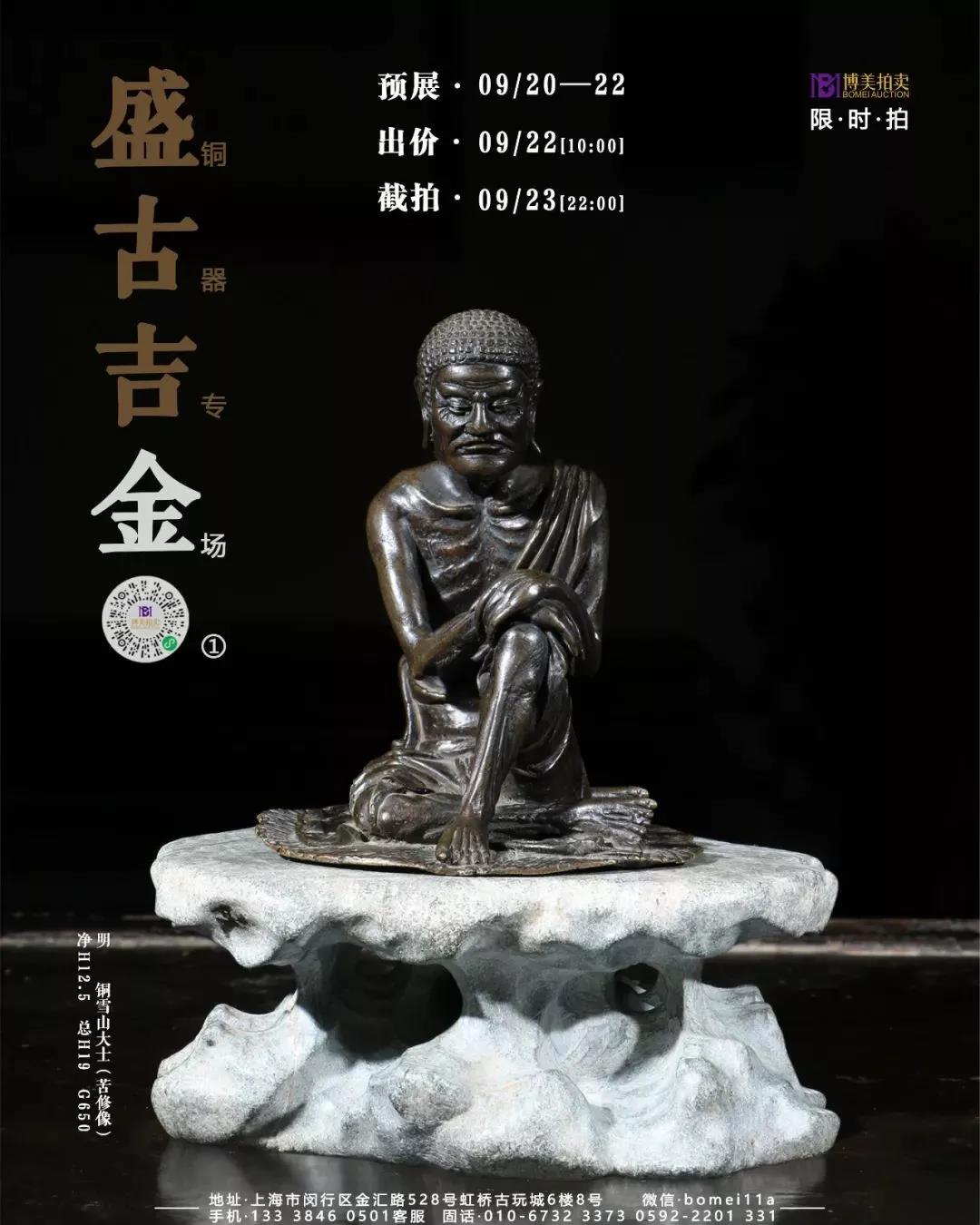

第九屆北京惠民文化消費季“2021金秋文物藝術品拍賣月”北京博美國際拍賣有限公司第三場暨《盛古吉金》——銅器專場① 于9月20-22日預展,9月20-23日開拍,敬候廣大收藏愛好者參與!

上海展覽日期

9.20-9.22 10:00-20:00

預展及拍賣日期

9.20-9.23

22日10:00開始限時拍出價

23日22:00統一截拍

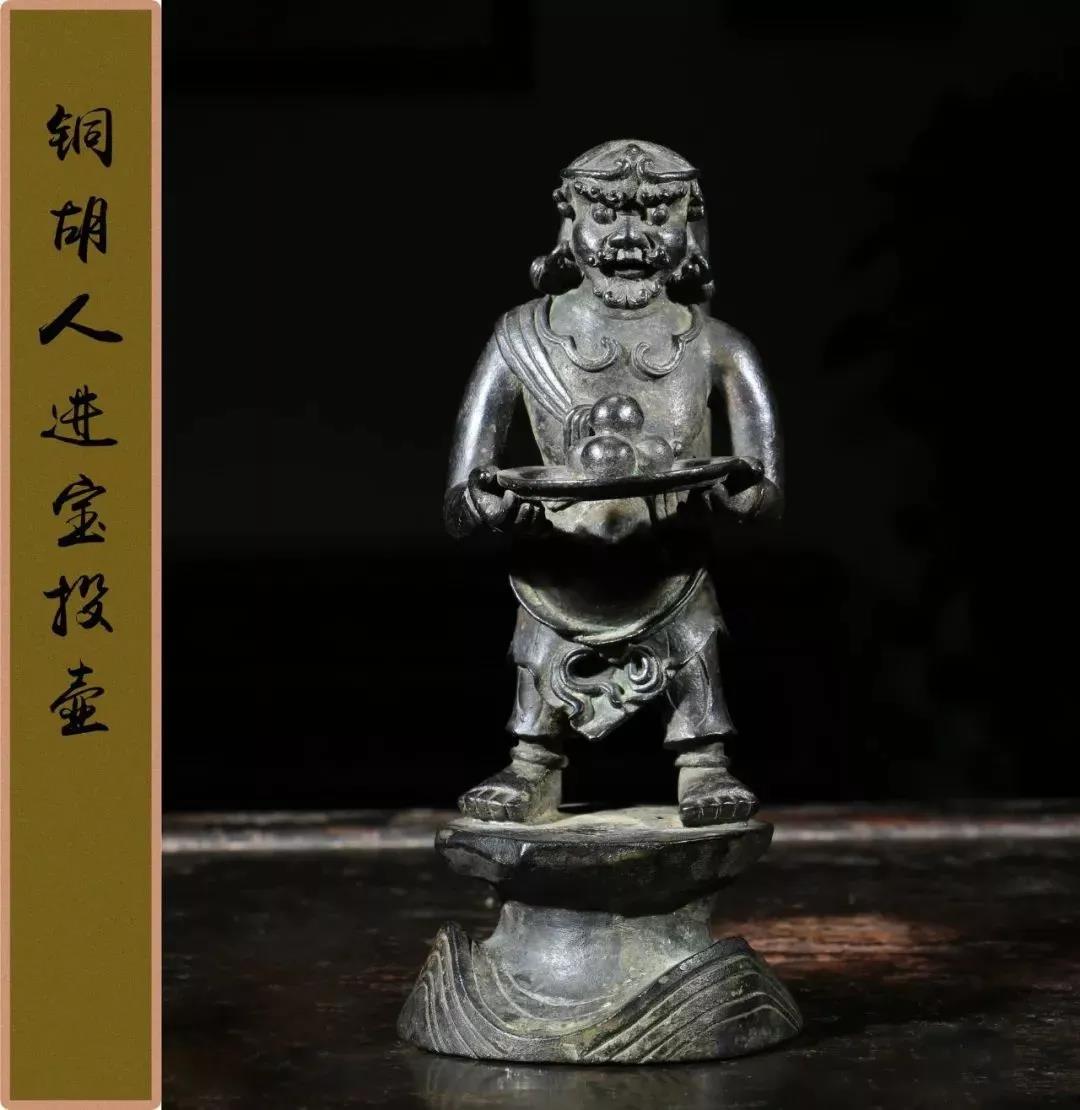

Lot 007 元 銅胡人進寶投壺

高:17.5cm 重:1485g 估價:30,000-50,000

胡人立姿,頭頂卷發,深目高鼻,絡腮胡須,身穿胡服,雙手持盛滿瑞果的托盤,背負圓筒,以為投壺之用。戴頭箍、手鐲、臂釧和腳環,雙足光赤,形象生動,表情夸張,整體造型頗具力量感及異域風情。

胡人獻寶又稱八蠻獻寶,是隋唐以來就長期流行的工藝裝飾主題。唐代的玉帶上就有胡人手捧寶物進獻的形象。當時中外貿易繁榮,胡人在漢地經商,且多從事與珠寶、香料等珍異之物相關的交易有關,往往都是胡人手持珊瑚、寶瓶、珠寶等,以站立或跪進的姿勢作敬獻狀。

胡人獻寶題材與中國的職貢傳統大有淵源,象征著四海升平、萬國來朝,尤其受到官方青睞,《大明會典》記載的洪武宮廷宴會典禮上,就有表演《八蠻獻寶》樂舞的記載。

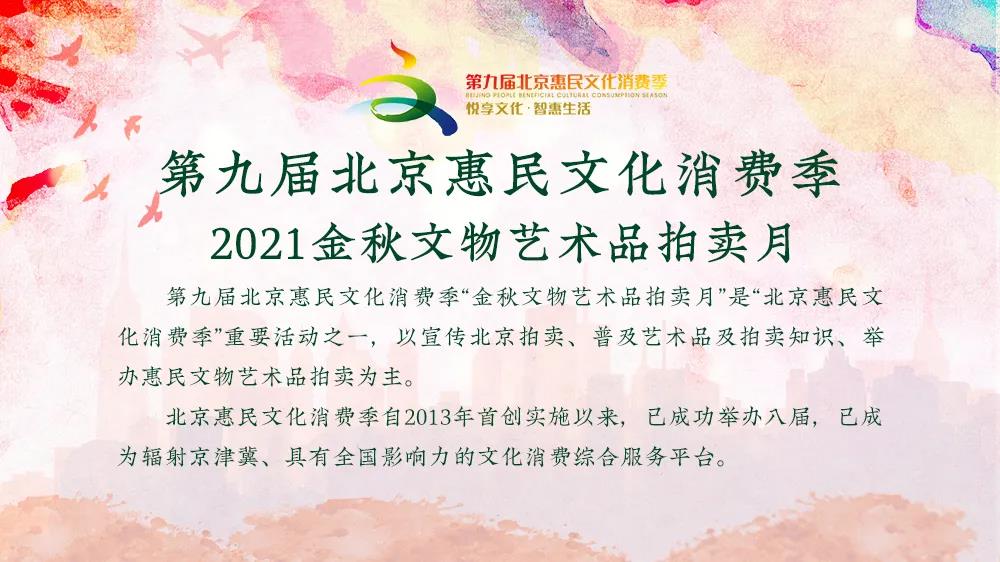

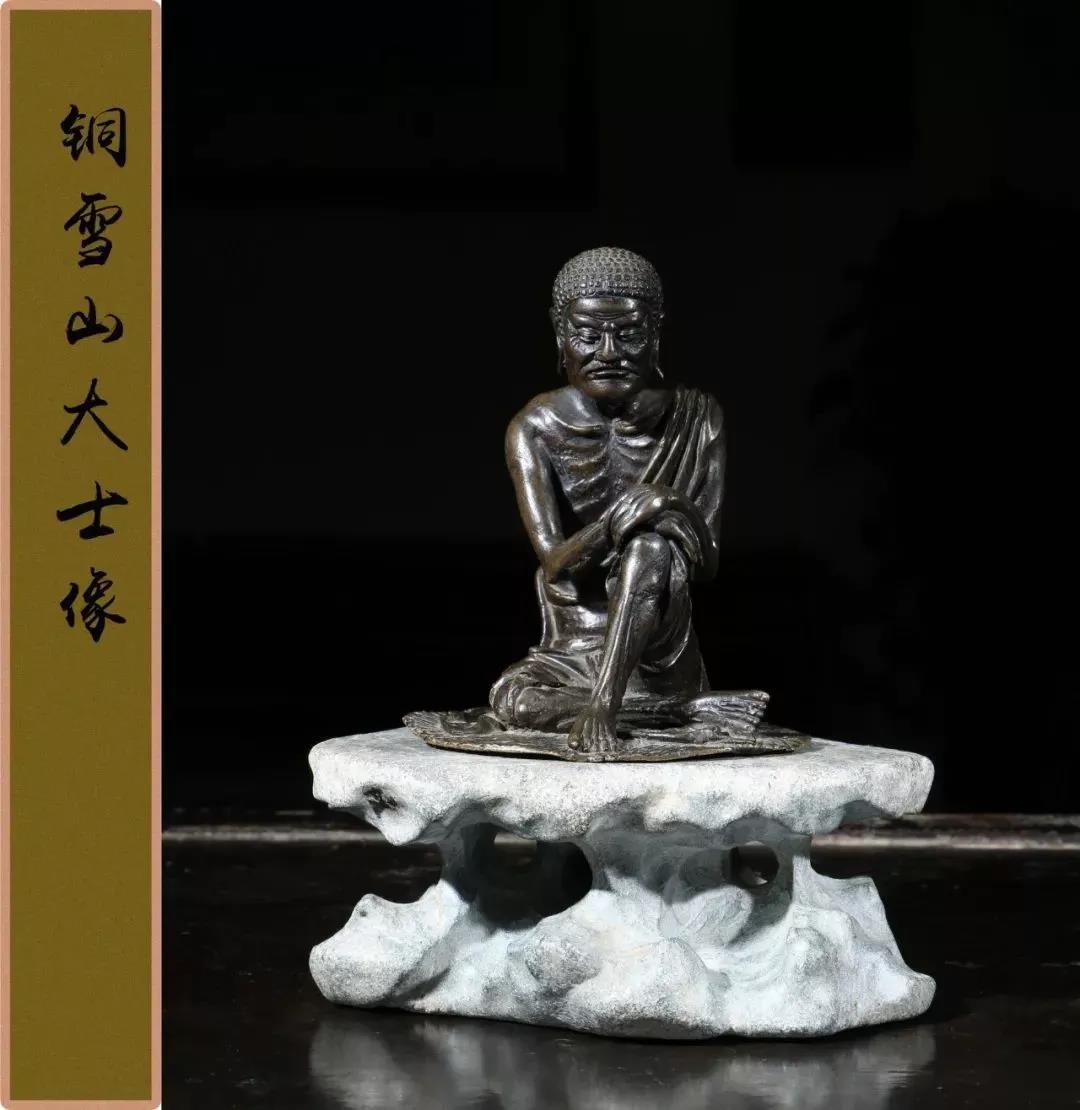

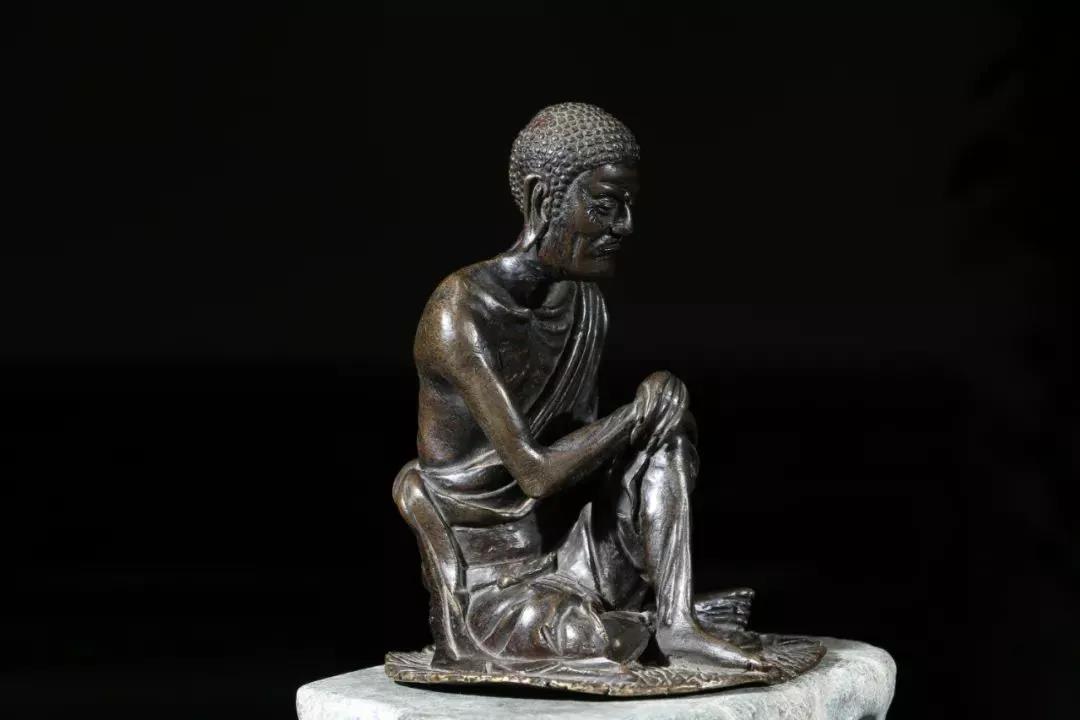

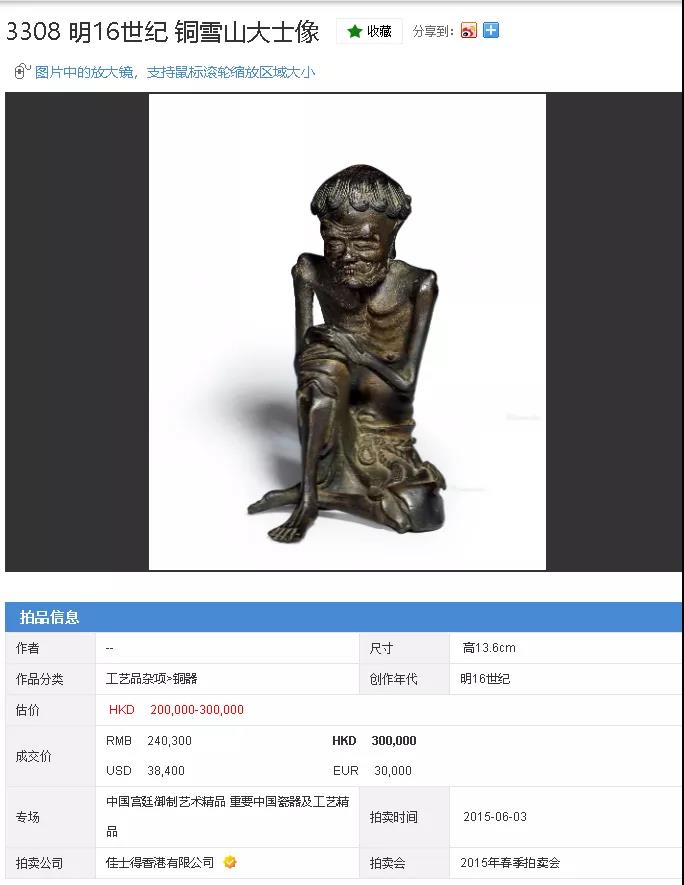

Lot 008 明 銅雪山大士像

高:12.5cm 總高:19cm 重:650g 估價:80,000-100,000

雪山大士微微頷首,螺發排列整齊,額間白毫凸顯,顴骨聳起,顴骨高凸,面目褶皺寫實,蠶眉飽滿,雙目微啟,嘴角下沉,神態悲憫。聳肩屈肘,雙手扶左膝,似在坐禪思考;上身赤裸,左肩搭僧巾,下滑圍背,流暢自然,前胸后背肋骨根根,鎖骨、胸肋、背脊凸出,雖瘦骨如柴,但精神矍鑠;提腳屈膝,坐于蒲團之上。

雪山大士,又稱瘦骨羅漢、雪山童子、雪山婆羅門。其故事最早出現于南北朝傳譯到中國來的佛教經典《大般涅盤經》中:相傳佛祖釋迦牟尼,本為古印度迦毗羅衛國凈飯王的太子,但因目睹眾生疾苦,即拋棄權位入雪山苦行,“唯食諸果……絕形深澗,不涉人間,結草為庵,被鹿皮衣”,靜坐思維,不避風雨,堅持不懈達六年之久,身體也變得極度消瘦,筋骨暴露,卻終于在痛苦中得道,參透成佛。這一故事隨佛教傳入中土,歷經隋唐,也逐漸家喻戶曉,深入人心。凡俗之身如能經得起苦行的考驗,便可修成正果,更常被用來贊譽人們安貧樂道的志趣。

此像最為精妙之處為,用夸張接近浪漫的手法表現,刻畫手法實為精益求精,大膽而不越規度,雙頰枯癯凹陷,脊椎嶙嶙可數,肋骨、關節與額骨突顯,富于裝飾與夸張意味,既使人物神態顯得生動,又體現出羅漢修行清心寡欲的性情,可謂精彩有致,特別是若有所思的淡定笑容,具有強烈的藝術感染力,令人印象深刻。

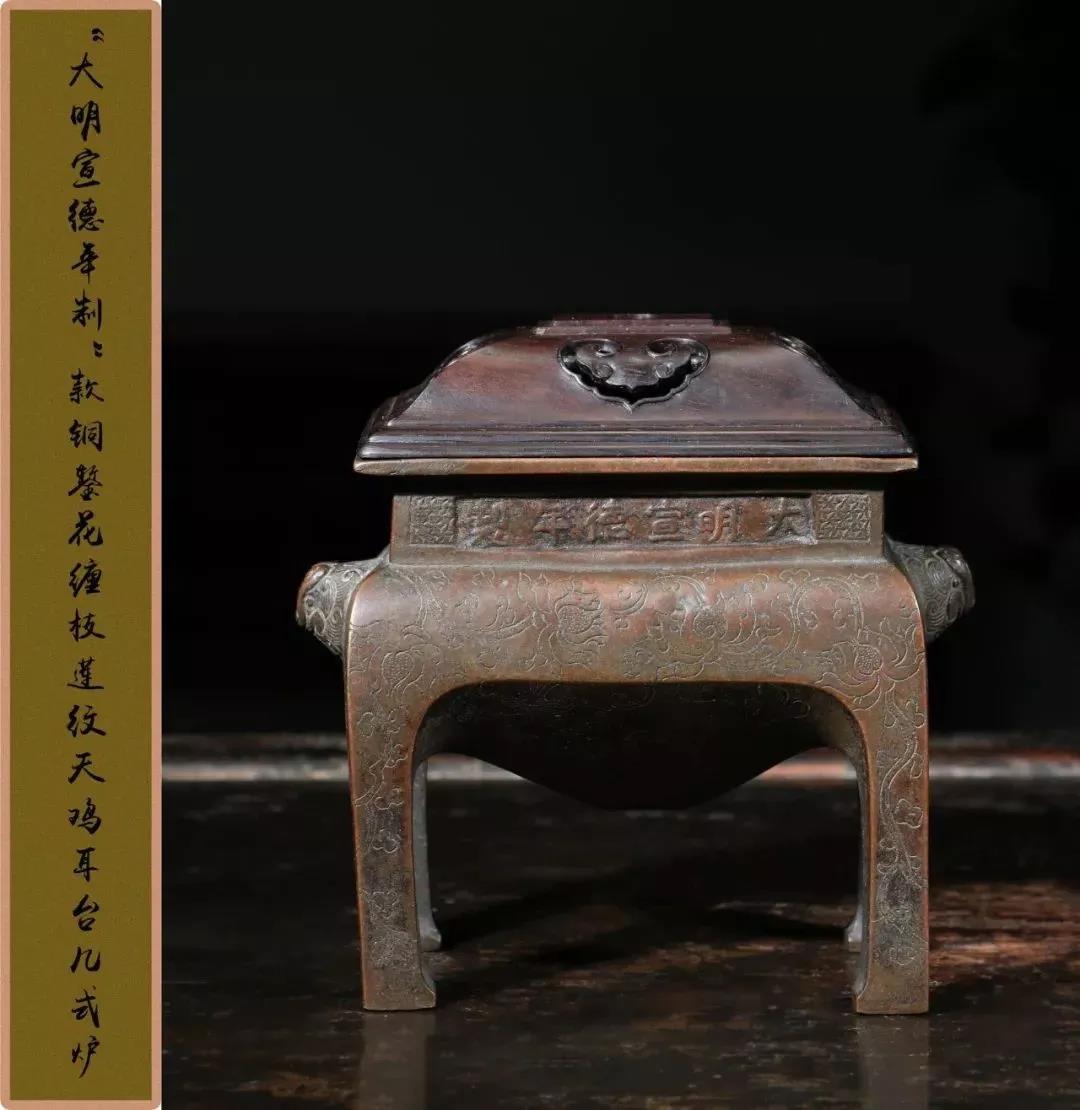

Lot 012 清早期 “大明宣德年制”款銅鏨花纏枝蓮紋天雞耳臺幾式爐

高:10.3cm 口徑:10x6.6cm 重:582g估價:30,000-50,000 款識:“大明宣德年制”六字楷書款

傳世明清宣銅爐中,歷來方者數量較少,樣式也主要見于馬槽、臺幾等。其中,臺幾爐樣式載于《宣德彝器圖譜》(二十卷本)卷十五,是為仿照唐天寶局鑄臺幾宮爐、宋定窯臺幾爐而鑄。

清宮舊藏還可見雍正朝按圖譜樣式仿造的臺幾爐一座(參見《明永樂宣德文物特展》,頁307,圖157),不但署雍正本朝款,還有「世宗御賜」題簽,具有極高的研究價值。

此爐為清代早期以圖譜為基礎的革新之作。平口外折,束直頸,溜肩,曲度自然,長方腹,底作淺斗式,底心平。四方柱形腿足與器身一體鑄就,其勢內斂,至底作內翻馬蹄足。器身兩側凸塑天雞獸耳,高浮于面神采奕奕。頸部飾花卉錦紋,一面開光內減地鑄修“大明宣德年制”六字楷書款。腹足通體鏨刻精細的纏枝蓮紋,枝蔓柔韌,朵花勁放,見富麗之姿。

整器包漿瑩潤,色澤栗中微紅,造型比例合度,直線細挺,干脆明朗,曲線婉轉,舒適圓潤,各元素搭配完美,剛中見柔,不失為一件爐中精品。

附木質鏤空如意云紋爐蓋

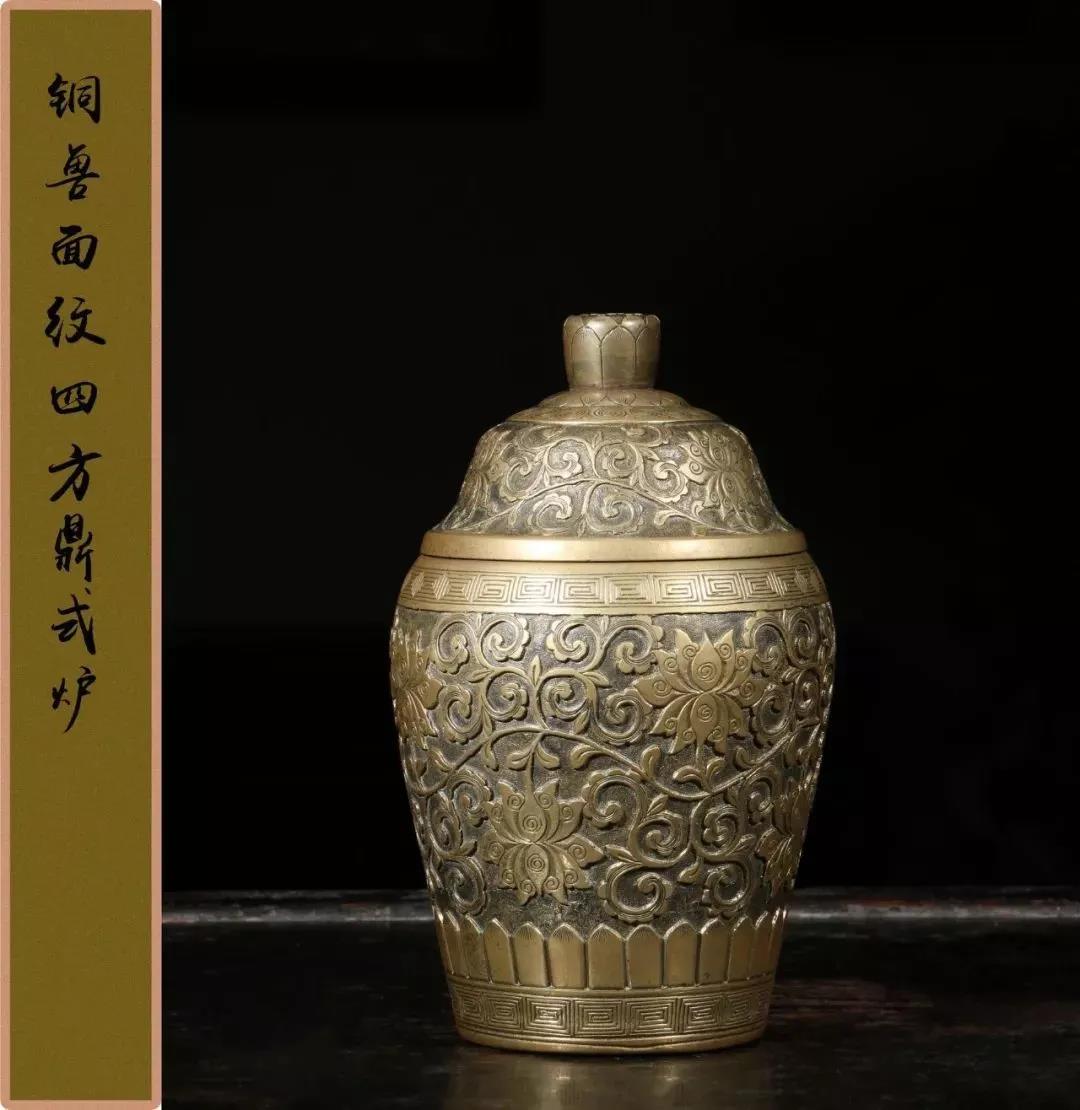

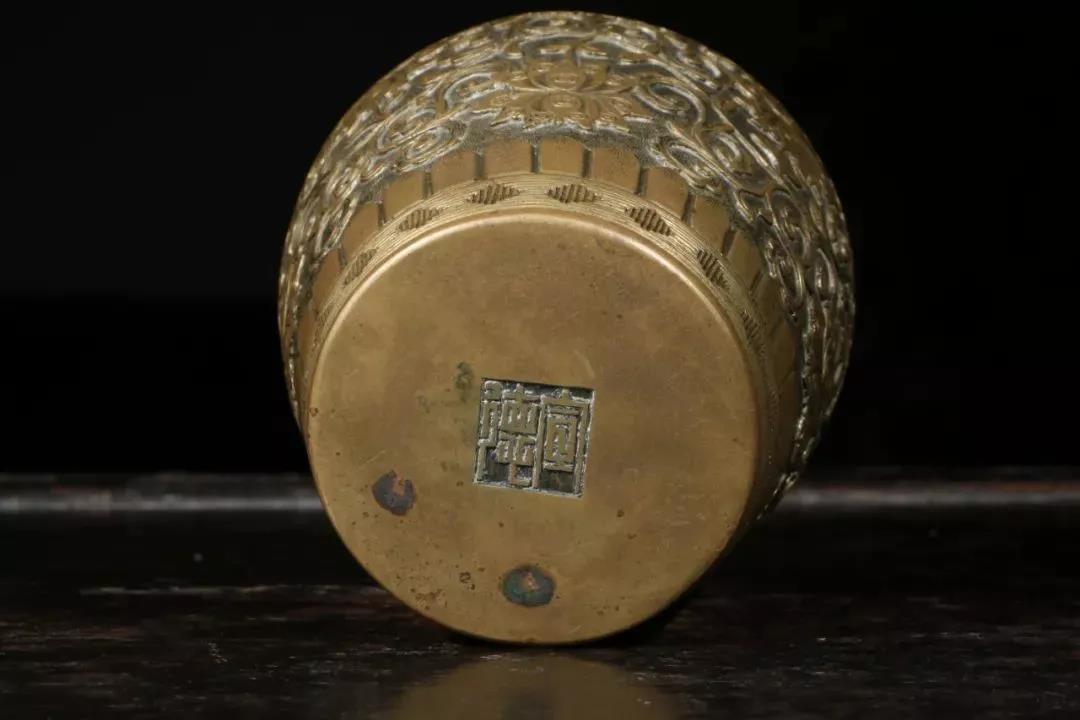

Lot 014 清乾隆 “宣德”款銅纏枝蓮紋蓋爐

高:16.5cm 口徑:8.8cm 重:1766g估價:30,000-50,000 款識:“宣德”篆書款

此爐圓口微斂,氣韻內涵,長弧壁斜收,平底。蓋、身企口相合,蓮蓬式捉手,雕琢精細寫實,下襯蓮瓣紋及卷草紋各一周。器身上下飾回紋,足脛處飾仰蓮紋,腹部、蓋面均以細膩的魚子錦紋為地,通鑄纏枝西番蓮紋,紋飾舒朗,朵花竟艷,俯仰生姿,花筋葉脈轉折流暢活潑。底心開框見方,“宣德”二字陽文楷書款,刻工頗為嚴整。

乾隆銅器以精美華麗為特色,并寓西方巴洛克風格意趣于其中,本品器壁滿工,紋飾布局井然有序,裝飾性極強,具有十分明顯的乾隆官造風格。

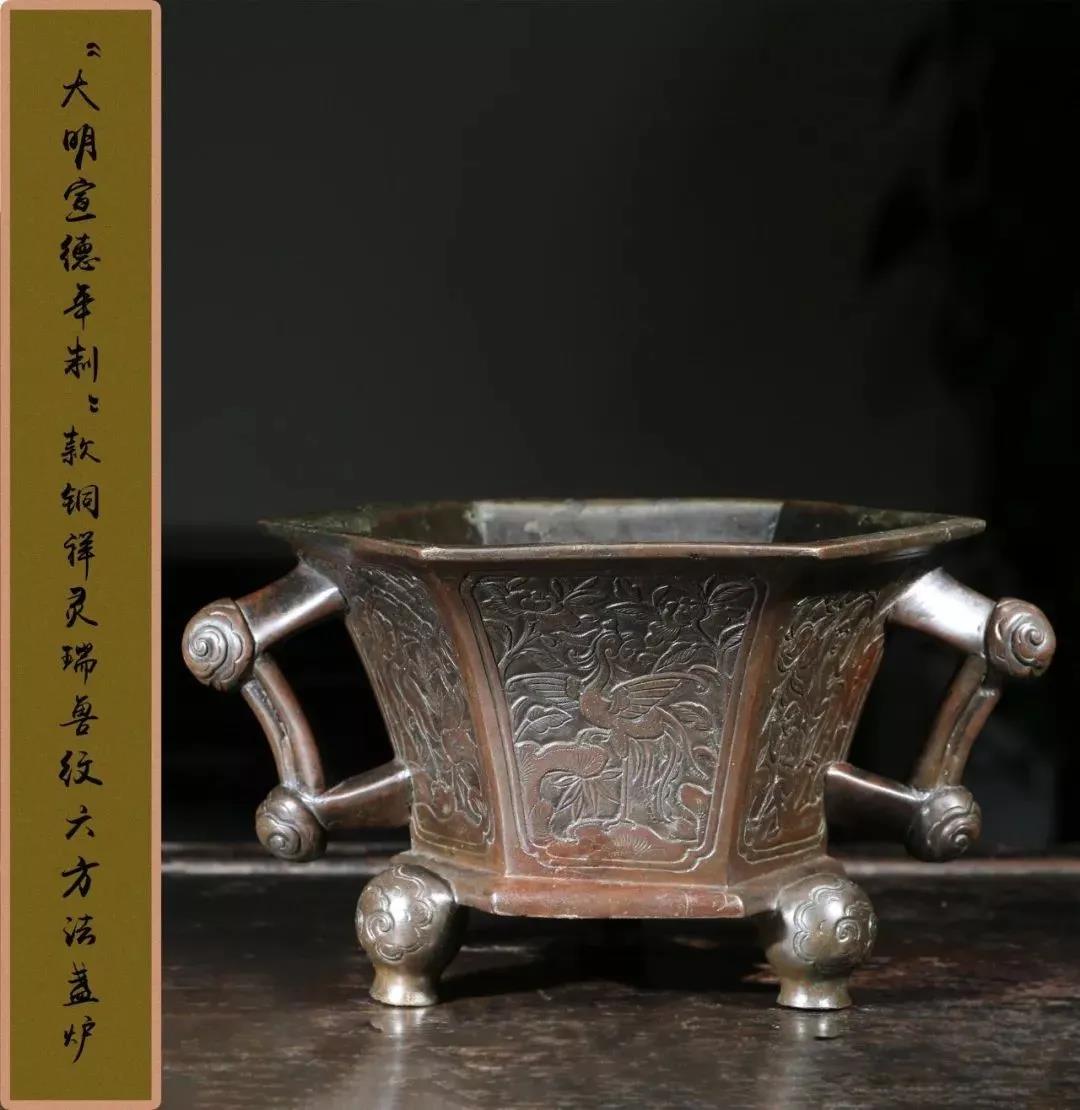

Lot 016 清早期 “大明宣德年制”款銅祥靈瑞獸紋六方法盞爐

高:13.5cm 寬:25cm 口徑:19.3cm 重:2751g估價:50,000-70,000 款識:“大明宣德年制”六字三行楷書款

法盞爐的器型仿自元朝樞府窯瓷器款式,與法筒爐同為道家專用爐款式。在宣德爐譜中,法盞爐根據其爐耳的不同,分有“雁翎法盞爐”、“懸珠法盞爐”和“連珠法盞爐”三種,宣德皇帝以此御賜天下道觀。

傳世法盞爐中,以圓筒素身、雙耳、三足為常見的制式,本品形似六方茶盞,舒展優美,方中寓圓,不為多見。

精銅所鑄,形制頗大,侈口外撇,腹部六棱轉折明朗,線條毫無滯塞之感,由上而下漸漸斂收,六方爐身外壁開光各一,內鑄修龍、鳳、麒麟、仙鶴、靈猴、梅花鹿等祥瑞靈獸,畫面布局飽滿。兩側雙耳如戟,挺括粗渾,上下兩端帶有如意云頭雙珠。近底部呈凸唇狀,下承接三簡化的獸腿足,圓潤鼓凸,鏨刻如意祥云紋。

底心長方開光,內落“大明宣德年制”六字楷書款,地子不甚平整,布局舒朗,結字完美,字風沉穩,筆畫剛勁有力,修磨渾圓,為典型的清早期爐款。

通體包漿老道,蠟茶皮色,其色沉靜,微泛紅暈,視之豐腴,為好古者最喜之色。縱覽整器,其形體壯碩,線條舒展流暢,法度嚴謹,尤紋飾立意吉祥,盡表美好愿望,或為清代早期皇家道觀祭祀活動之重器,可謂銅爐收藏中不可多得的精品。

Lot 018 明 銅阿彌陀佛坐像

高:29.5cm 重:3850g 估價:60,000-80,000

這尊阿彌陀佛坐像,是標準的明代中原漢傳佛教造像,帶有顯著的永宣風格,雙手置于腿上結禪定印,呈全跏趺坐。頭飾螺發,肉髻圓隆高凸,頂飾摩尼寶珠,是宋元以來中原漢傳佛教常見的裝飾形式。面相寬圓端莊,眼瞼低垂,目光下斂,仿佛在俯視著蕓蕓眾生,神態慈祥柔和,上身著坦右袈裟,僧祗一角搭于右肩,下身著高束腰長裙,腹上露出長裙緣邊。衣紋采用內地傳統寫實性技法,簡潔流暢,表現出衣料較強的質感,衣緣鏨刻精美的花卉紋,卓而有韻。整尊造型端莊大方,比例舒展勻稱,時代風格十分鮮明。

阿彌陀佛是梵文“阿彌陀婆佛陀”和“阿彌陀庚斯佛陀”的音譯略稱,意思是“無量壽”和“無量光”,是主持西方極樂世界的教主,形象為雙手在跏趺坐的雙膝上平行迭放,稱為禪定印。其廣受歡迎主要是由于佛經中對西方凈土的渲染。據《阿彌陀經》載,西方極樂世界是瓊樓玉宇,蓮池中寶蓮盛開,到處是奇花異卉,鳥語花香。人死后靈魂往生到那里,有仙人歌舞奏樂,衣食供養。

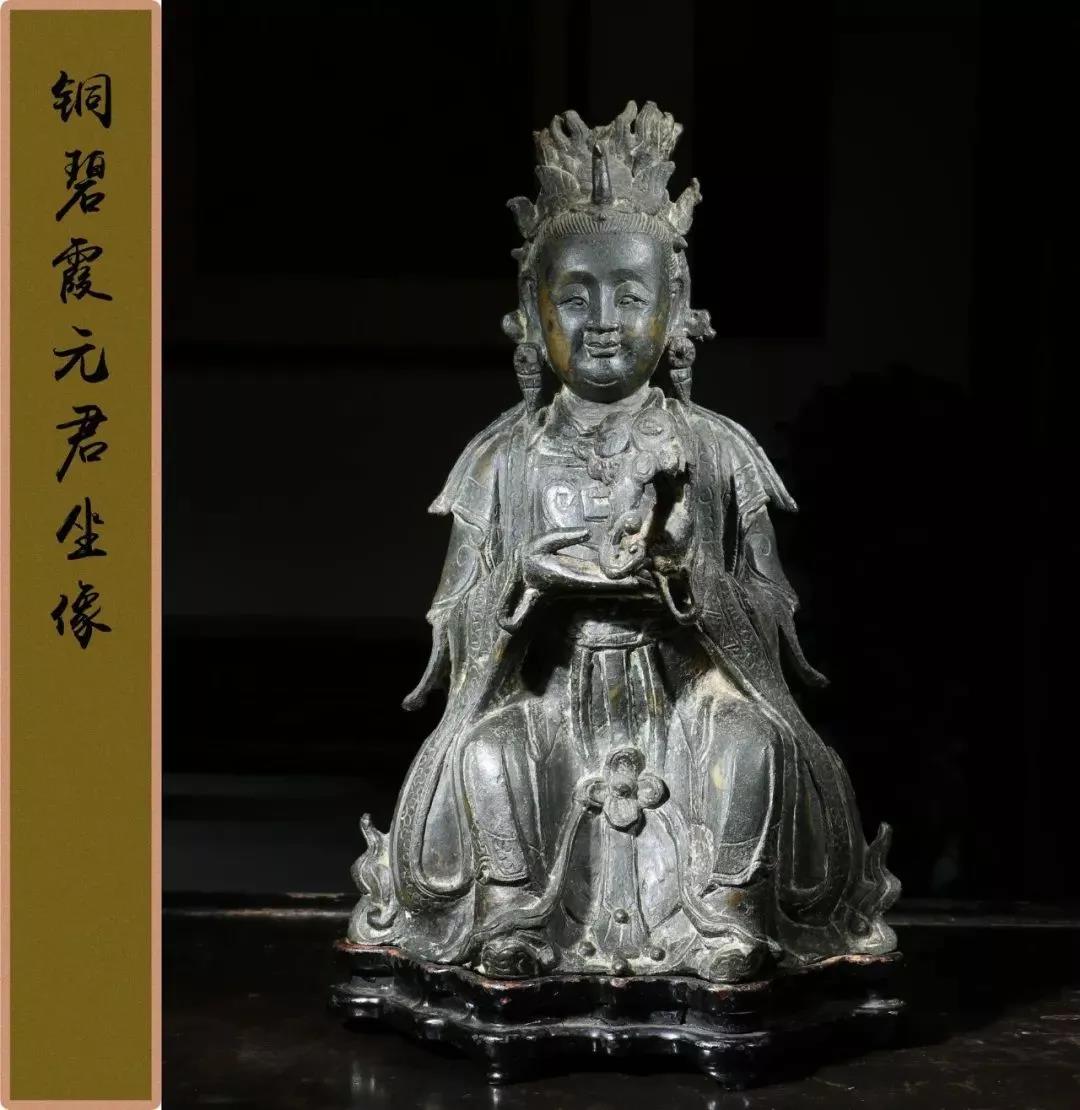

Lot 019 明 銅碧霞元君坐像

高:36cm 總高:40cm 凈重:4507g 估價:30,000-50,000

碧霞元君頭戴鳳冠,頂束高發髻,鳳鳥分別裝飾于前額之上、兩耳上側,神采奕奕,雙手于胸前托靈芝云形瑞物。額頭高廣,杏目含苞,鼻梁挺拔,五官線條明晰,立體感頗佳,下頜飽滿,滿面福相。肩披霞帔,項上飾宋代官服項飾,腰間束帶,垂至足間,袍袖寬大層迭,分為內外幾層,質感垂順,衣紋密集精細,頗見功力。

碧霞元君是以華北地區為中心的山神信仰(道教),稱為“東岳泰山天仙玉女碧霞元君”。中國古代神話傳說中的女神。其道場是在中國五岳之尊的東岳泰山,歷經上千年,特別是在明清時期以后,對于中國北方地區造像文化產生了重大的影響。

附木質器座

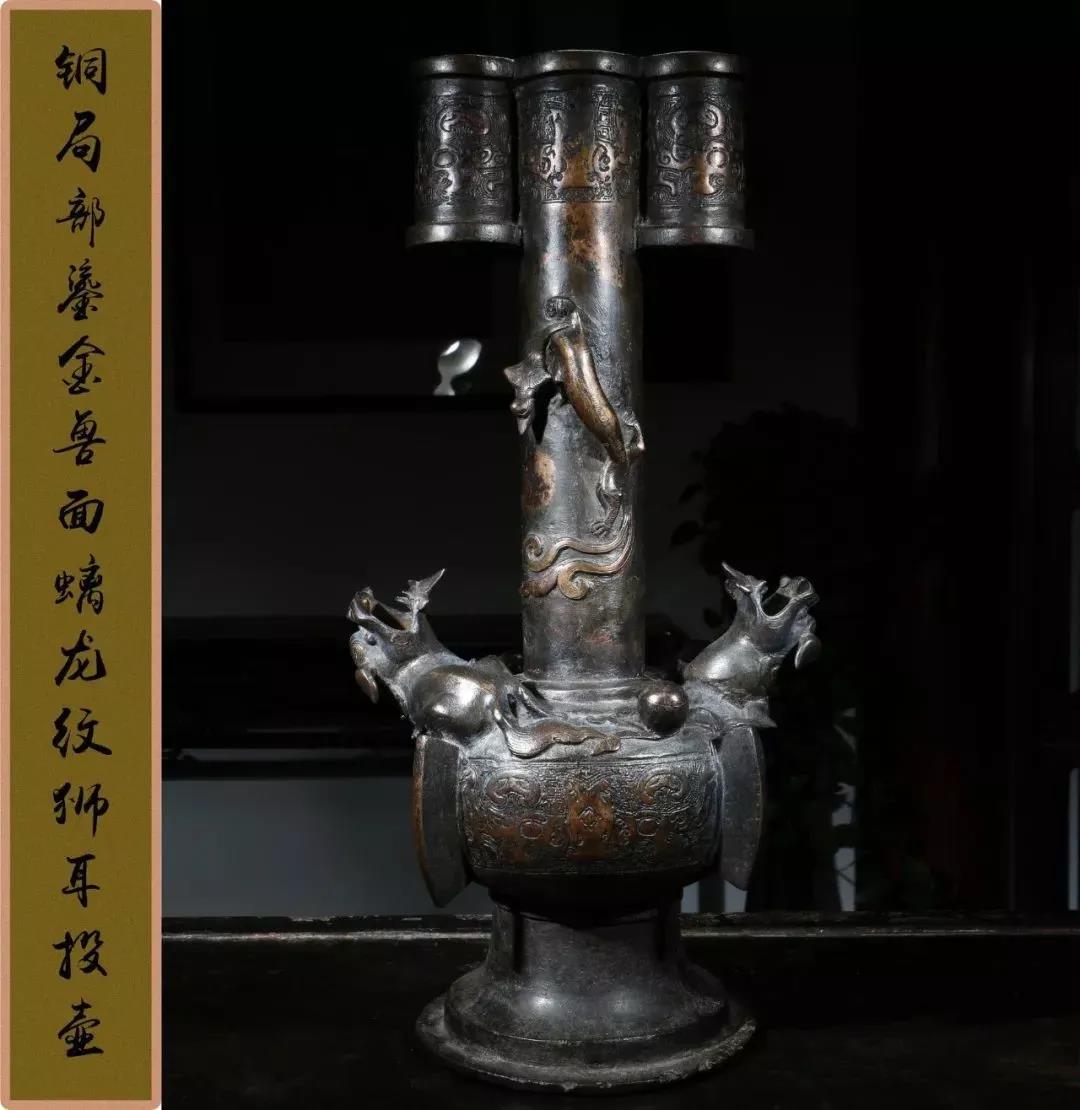

Lot 026 明 銅局部鎏金獸面螭龍紋獅耳投壺

高:52.5cm 寬:25cm 重:7450g 估價:60,000-80,000

此件投壺以范鑄法成型,再行雕刻細化紋飾,規格碩大,氣勢磅礴,粗獷中不失精美,酣暢生動。通體包漿厚潤,密融如膏,潤澤古意,局部大片鎏金,錯落有致,增添富力之姿。

雙耳製,細長頸,豐肩,扁鼓腹,腹身四出戟,外撇高圈足。由上至下,紋飾分層,口部、雙貫耳、腹部均以云雷紋為地飾獸面紋,長直頸前后鑄飾一對螭龍,一俯身一仰首,龍姿矯健粗韌,雙耳精巧,須髯畢現,脊骨出筋狀突起,長尾細長,彎卷分叉,雙爪緊緊抓附器壁。肩兩側對鑄瑞獅趴伏其上,身姿健碩,大口怒張,獠牙外露,望向頂部之雙貫耳,箭矢投入雙貫耳,恰好可落入瑞獸之口中,巧妙而頗具匠心。

目前所見投壺資料可見陶瓷、銅質投壺,在明清時期的繪畫作品中也常見投壺活動,還有將投壺放置于室內作為陳設器。投壺不僅是一項娛樂活動,御詩中“賓主雍容歡既洽,降升揖讓節堪論”一句,正是借投壺來提倡尊卑揖讓的禮儀。

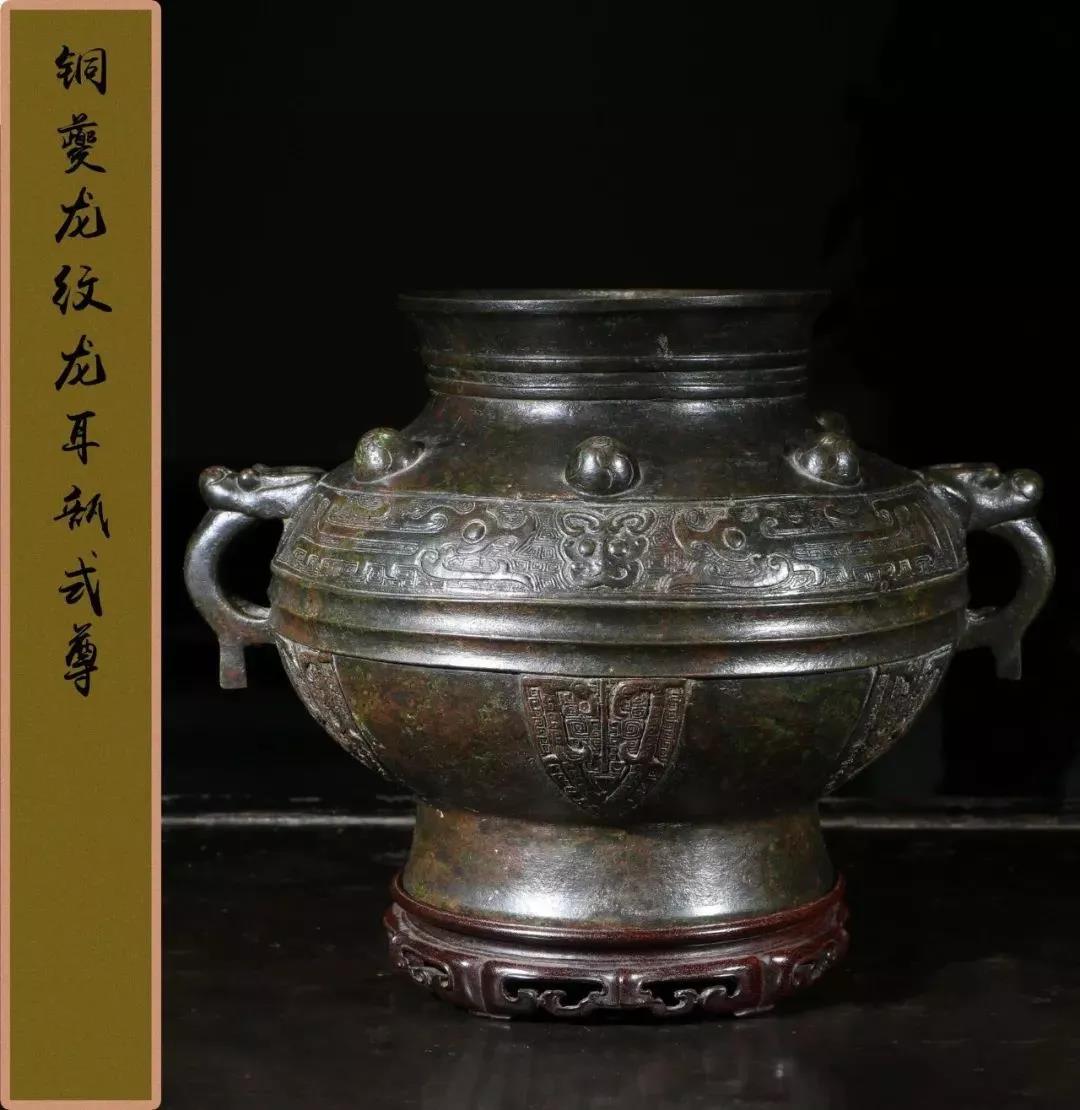

Lot 027 明 銅夔龍紋龍耳瓿式尊

高:18cm 總高:21cm 寬:26cm 重:2895g 估價:40,000-60,000

拍品精銅而制,仿商周青銅器造型。圓口外侈,頸部斜收,凸鑄雙弦紋,溜肩花苞形鼓釘六顆,顆顆渾圓,高浮于面,鼓腹飽滿,腹中雙寬帶狀凹弦紋捆扎,線條流暢而緊湊,腹上以云雷紋作底,獸面紋為中心,雙夔龍相對飛舞,紋飾修磨極為精細,頗有宋代仿古銅器之韻味。腹下襯蕉葉形蟬紋。肩腹兩側及腹下均飾獸吞把式龍耳,下懸小鋬,環扣有力。高圈足外撇,圈足內鑄編織紋,內底心鑄款金文。

此罐初看樸拙,實材質、紋樣、工藝無一不精,器形端正大氣,取精銅為材質,入手頗為沉重,所鑄紋飾均取自商周青銅器,形制古樸,仿古紅斑綠銹厚重,古樸典雅中隱透富麗奢華。

瓿,為容酒器。青銅瓿出現在商代前期,流行于商代晚期前段,流行時間很短,存世量少。明清之際鑒古、仿古之風盛行,舉凡三代青銅器、戰國錯金銀器、秦漢玉器、宋代名窯瓷,均成為當時再現古代風采的裝飾主題。

附木質器座

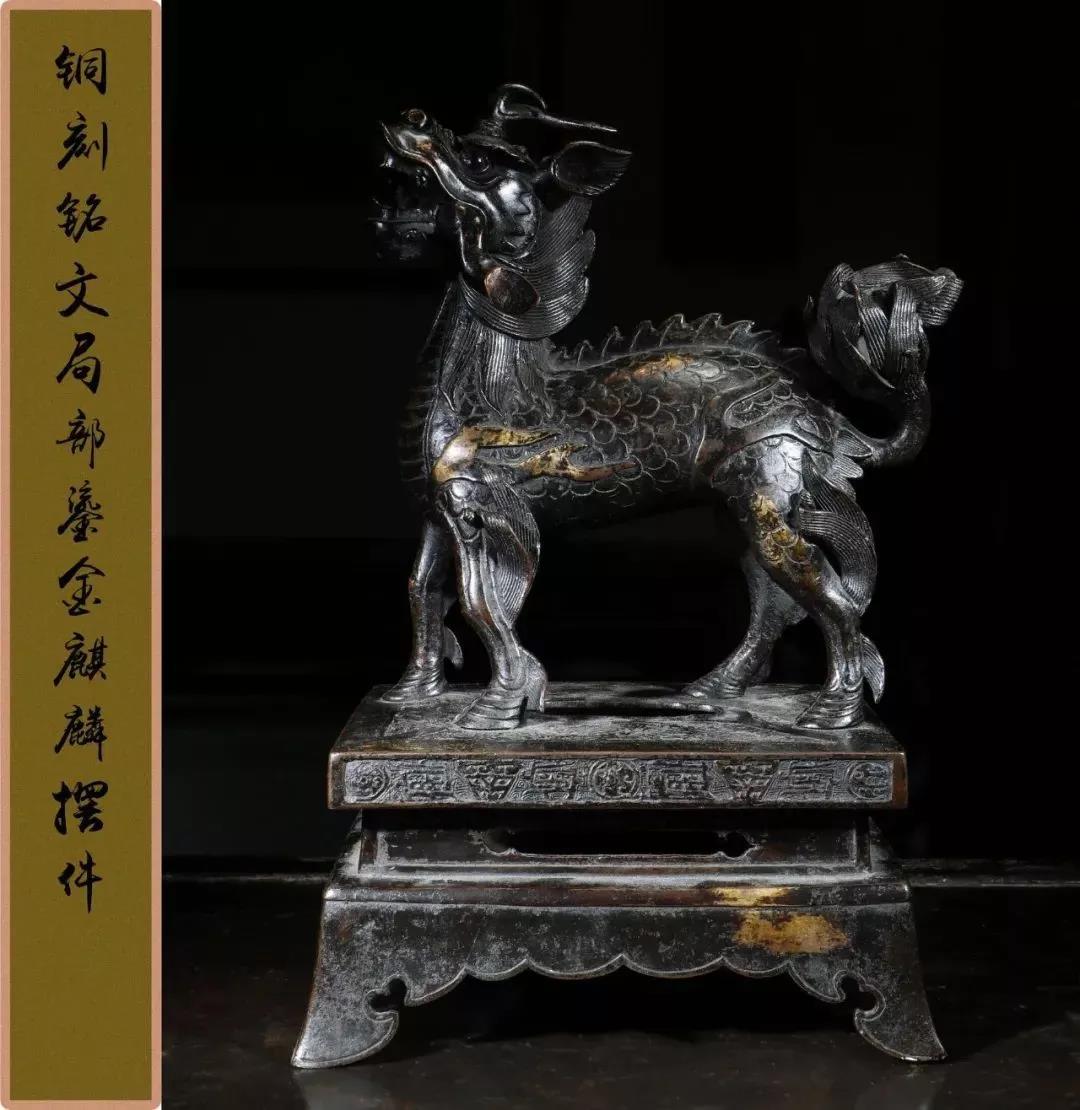

Lot 029 明 銅刻銘文局部鎏金麒麟擺件

高:40cm 寬:26cm 重:8700g估價:30,000-50,000

此件作品以精銅熔鑄雕造而成,作麒麟昂首緩行,駐足之狀,頭呈龍形,雙目深凹,頭上生角,耳尖上翹,張口銜瑞芝,頭頸處鬃毛飛舞上沖。身軀精煉,筋骨強健,鱗甲分明,嶙峋有致,不怒自威。火焰形尾前卷后飄,四蹄踞地有力,四肢關節處有火云紋上飄,似生風踏云朵而至。下承束腰長方壸門式臺座,座緣鑄雕仿古旋渦紋、獸面紋及夔龍紋。底足牙子出,陰刻銘文“洛北興圣禪寺常住”。

麒麟與龍鳳一樣是中國古代傳說中的神獸,是多種動物的復合化形,雄性稱麒,雌性稱麟,從外形上看,龍頭,麋身,牛尾,馬蹄,有雙角亦有獨角之形。漢許慎《說文解字》中:“麒,仁獸也,麋身牛尾一角;麐(麟),牝麒也。”《征詳記》云“麒,仁獸也,狀如麋,牛尾,馬蹄,設物備而不為害,故為仁也。故麒麟即是祥瑞象征。又有一說為“有王者則至,無王者則不至”、“王者至仁則書”。相傳孔子誕生之前,有麒麟吐玉書于其家院,并吐玉書,上有“水精之子孫,衰周而素五,征在賢明。”而孔子出生后,人們便稱他為“麒麟兒”。至今,在文廟、學宮中還以麟吐玉書為裝飾,以示祥瑞降臨,圣賢誕生。《名山藏》載:“孔子將生,有麒麟吐玉書于闕星,圣母以繡,系麟之角。”以后便有麒麟送子之說,并且有更多得麒麟送子的吉祥圖案流傳。又因麒麟有威嚴之態,神威之功,故受到歷代皇帝的喜愛,宮廷之間殿堂之上常常有麒麟造像擺設。

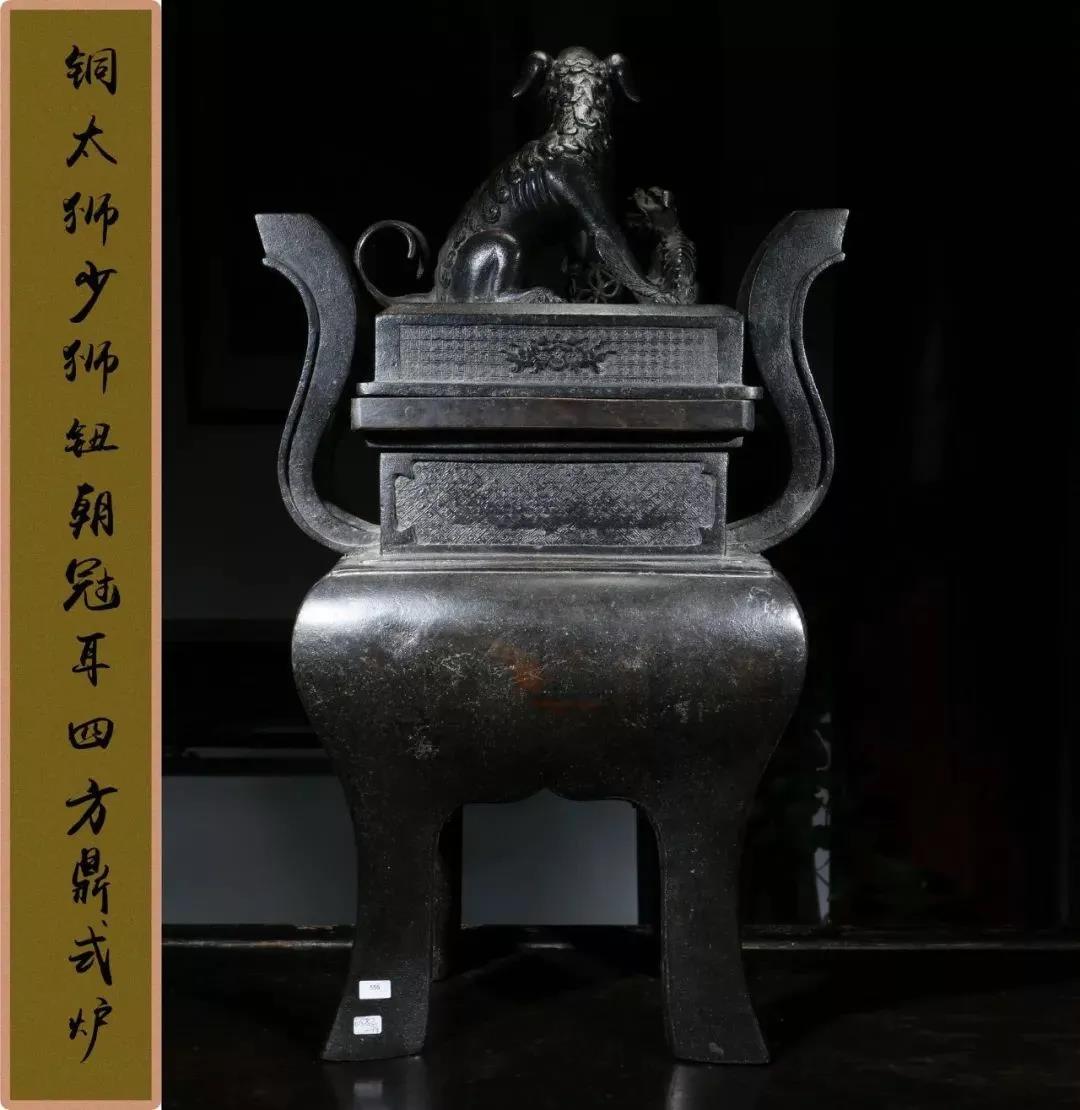

Lot 030 明 銅太獅少獅鈕朝冠耳四方鼎式爐

高:60cm 口徑:23x17.8cm 重:17000g

估價:30,000-50,000

此爐精銅所鑄,形體壯碩,顯峻拔沉穩之姿。方蓋,蓋側回紋地上飾獸面紋,蓋面大小兩瑞獅蹲于其上,大獅側首仰視,眉蜷成渦,雙目凸出瞪視,雙耳自然垂搭,闊吻大張,獠牙外露,鬃毛濃密,花尾翻卷似浪濤,增其動姿,前足一腿及地,一爪扶按玲瓏繡球,旁側幼獅相伴,憨態可掬,動態與大獅相呼應,寓有太師少師之意。

方折沿,直束頸較高,倭角開光內滿施回字錦紋,豐肩弧腹,底承外撇高足,據地沉穩有力,足腹連為一線,線條柔和優美。整件作品通體色澤沉郁樸拙,包漿厚重,造型在上追高古青銅鼎彝器雄厚氣息的同時,又融入明代樸拙的風貌,極為難得。